かなり久しぶりにブログを投稿します。

ブログを投稿していない間は

ずっとサボって仕事をしていなかったわけじゃなく、

むしろ社内の各チームの立て直しなんかでバタバタと動いていて

かなり大変な期間でした。

その間、いろんな問題について各メンバーと話していたのですが、

ブログ記事にして残しておき、社内のノウハウにしようと思い、タイトルと概要だけをメモ、そして下書き保存していたのですが、その記事数がもう30近くになって来たので、ここらで一気にブログとして加筆しておこうと思います。

まぁ、2ヶ月もあれば書こうと思ったらいくらでも書く時間自体はあったので、まぁサボっていた、ということでもいいと思います。

グダグダなスタートですが、

まぁ久しぶりなのでご容赦ください。

きっかけは武井壮

武井壮っていう怪しさと面白さが絶妙なおじさん、いますよね。

あの人は僕と実はほぼ同じ年で、なんかインディーズ感が強い人なので雑誌やYoutubeなんかでも記事や動画があると気になって見てみたりしてるんですね。

そんな怪しいおじさんは言うわけです。

自分は独学でスポーツ学を研究したと。中学生の頃には大学レベルのことを理解していた、と。

まぁ、うさん臭いですよね。

そんなうさん臭い話の中で出来てきたワードが、超回復、というワードでした。

筋肉を付けようと思ったらまずは壊さないといけないんだよ。

そこからの超回復で筋肉が強くなるわけ、

みたいなことを話しているんですね。

超回復って、なんか50前後の自分はドラゴンボールを連想して、中二病臭の強い香りがして、なんか違和感を感じたんですけど、

実際に検索してみると、思いっきり言葉としてありました。

下記のリンクですね。

引用

破壊された筋肉が回復する際には、元に戻るのではなく以前より強い状態になります。 そのため筋トレで「破壊と再生」が繰り返されることで筋組織が太く、強くなります。 このようなサイクルで以前より強い状態になることを「超回復」といいます。2022/04/26

みたいなことが書かれています。

これでも、一応毎週ジムには通っている身なので、筋肉が一度破壊されて、そこから大きくなる、というメカニズムは知っていたのですが、

それに、超回復、っていう、なんか、中学生が考えたかのようなワードでラベル付けされているのが面白く、変なザラザラ感を感じたわけです。

そして同時に感じたのが、これは筋肉だけの話ではなくて、

メンタル面でも技術面でも人が成長するときに共通して使える言葉なんじゃないか、ということです。

実際に社内でも、超回復によってメンバーが成長しているな、と感じています。

メンバーの成長の軌跡を思い返してみると、

とんとん拍子に成長を遂げたメンバーはほとんどいません。

みんな一回はストレスアウトを経て成長していきます。

その理由について掘り下げていきます。

多くのメンバーは未経験で入社しています。

未経験ということは、やったことが無い業務に取り組むわけです。

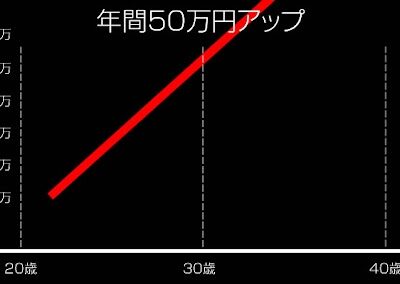

そして成長を約束して入社します。

成長とは、出来ないことが出来るようになる(BY識学)、ですので

成長するために、出来ないこと、にチャレンジをすることになります。

出来ないことにチャレンジするわけですから、

当然ですが、失敗を繰り返すわけです。

失敗したらストレスがかかります。

未経験で成長を約束して入社すると言うことは、

出来ないことにチャレンジし続ける、ということに他ならないので、

ずっと失敗のストレスと隣り合わせになるわけです。

そしてストレスは蓄積していきます。

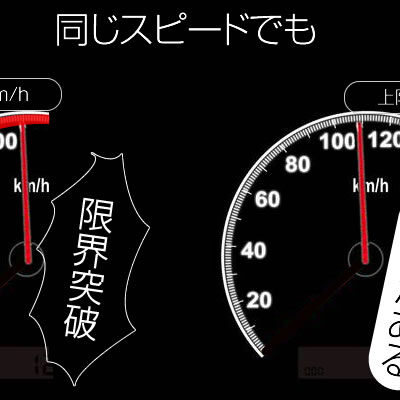

ストレスの蓄積が一定の臨界点を超えると、ストレスアウトの状態になります。

ストレスアウトは、それだけのストレスが蓄積するわけですから

本人からしても当然にしんどく、もう辞めてしまいたい、と強く感じる状態です。

上司や同僚からしてもそんな雰囲気は感じ取れるので

まぁ、本人も周りもしんどい状態なわけです。

だから当然、ストレスアウトは歓迎されません。

忌み嫌われる状態です。

またストレスアウトの状態で少しでも対応を間違えると離職はもちろん、最悪の場合はうつ病・自殺へとつながってしまう非常に危険な状態でもあります。

でも、実はストレスアウトは危機であると同時に、好機でもあります。

大きく成長をしていくチャンスでもあります。

それは次の二つの理由からです。

ストレスアウトから成長する二つの理由。

ひとつは真面目に努力しないとストレスは溜まらないから

当たり前の話ですが、ストレスアウトするには一定のストレスを感じて、さらにそれらが限界まで蓄積される必要があります。

普通に考えて、まじめにやらないとストレスなんて強く感じません。

趣味でストレスアウトってあんまり聞かないですもんね。

真剣にやるからこそストレスを感じるわけです。

ちゃんと努力をしているからこそストレスを強く感じる、そういえる訳ですね。

さらにストレスアウトには限界までストレスをため込む必要があります。

限界までストレスをため込むなんて、真面目にやっていないとそこまで行きません。

いろいろな葛藤を感じながら、日々の業務にまじめに取り組み、限界まで頑張る。

それがストレスアウトとするなら、

ストレスアウトは努力そのもの

とも言えます。

それだけ努力をしたわけですから、

そのストレスアウトの状態を耐えきれば人は必ず成長する、と考えています。

もちろん、ストレスアウトの状態になっているのは気の毒に思いますが、

成長を約束して未経験の業界、しかも進化の速いIT業界で給料を上げることを望みながら働くならば避けては通れない道でもあると言えます。

ストレスアウトを推奨しているわけではありません。部下のストレスアウトの対応は自分にとっても最もストレスがかかる業務の一つです。本当に避けたい。

でもこの記事で触れているようになかなか完全に排除するのも難しく、そして、ストレスアウトが成長に必要、というとても複雑な感情で触れるもの、でもあります。

もう一つの理由はそれまでの常識が変わるから

会社に入るまでにそれぞれの人ごとにいろいろな常識が出来上がります。

シナジーデザインのように中途採用をしている会社ならなおさらです。

各家庭の常識、友達同士での常識、仕事の常識、いろんな常識が同居している状態になります。

常識は英語で言うとなんというか分かりますか?

ウチの学歴自慢のメンバーに質問をしてもけっこうみんな知らなかったんですが、

英語で常識は

common sense

と言います。

commonとは共有している、共通の、みたいな意味合いです。

senseはセンス、感覚って意味合いですね。

つまり英語で常識、common sense とは 共有している感覚

になる訳です。

共有している感覚なので、その所属しているグループ次第で変わります。

だから、未経験で別業種に転職をすると、その常識の違いに戸惑うことになります。

共有している感覚、が違うんですね。

ものすごく違和感を感じる訳です。

そりゃ新しい情報が出てきやすく、業界の勢力図も入れ代わりやすいIT業界の常識は他の業界とは違います。

情報を入れるのが当たり前だし、成長を求められやすい、そんな共通認識がある業界です。少なくとも歴史ある業界よりは。

その常識をスッと受け入れることが出来れば、スムーズに変わることが出来て、成長していくことも出来ます。

でも多くの人は変化を善しとしません。

口では変わりたい、と言っていても、実際に違う常識を目の当たりにすると反発します。

大手企業に入ったなら、受け入れられるかもしれないけど、

小さい会社に入って、自分の常識と違う場合は、たいてい否定から入ります。

熱すぎる、求めすぎ、パワハラ、違和感、好きじゃない。うん。好きじゃない、が一番近いワードな感じがします。

そんな感じで否定をします。

そりゃ今までの自分の常識と違うものを突き付けられたら反射的に否定しますよね。

だから、異業種転職は難しい。

常識が違うからですね。さらにステップアップ転職でなければさらに難しい。いままでよりも小さい会社の常識で前の大きい会社の常識を上書きすることに抵抗を感じることがほとんどだから、ですね。

(僕らシナジーデザインはブログで僕らの共有の感覚、つまり常識が出来上がる過程を公開しています。そしてそれらの常識に面接前に触れてきていただくことを重要視しています。)

ストレスアウトをする上でストレスがかかるわけですが、ストレスの発生が、この常識の違い、と関係しているわけです。

なに?この違和感?みたいなジワジワと感じるストレスみたいなものを日々、蓄積していくことになるのですがその正体の一つは常識の違い、だと考えています。

そして、過去の常識を上書きするのは非常に難しい。

その人のよりどころになっていることも多い。

それらの常識が入れ替わるのが、ストレスアウト、のタイミングだと考えています。

いままで上手くいかなかった、そして限界を迎えている。

変えるか、去るか。

その状態で、それまでのその人の常識が破壊されて、新しい常識がインストールできるようになると考えています。

ストレスアウト後には超回復が待っている

少し長くなりましたが、最後にまとめます。

何度も言うように、ストレスアウトを推奨しているわけではありませんし、

故意にストレスアウトするように持って行ったことは一度もありません。(覚えている限りは)

ストレスアウトなく、売上と利益を上げて給料も上げられたらいいのですが、

未経験のメンバー中心でやらざると得ない会社だと、メンバーの成長を求めることになります。

成長は出来ないことが出来るようになること、なので

出来ないことにチャレンジする失敗を繰り返します。

失敗するとストレスを感じるので、成長にはストレスアウトがつきものということになります。

つまり成長を目指すベンチャーでは

ストレスアウトをどう対応するかで、メンバーの定着率が変わり、

それによって会社の成長が大きく変わってきます。

この辺りのストレスアウトの対応については個人的にはかなり経験を経てきましたが

会社としてノウハウを蓄積していく必要がある、とこの記事を書きながら感じました。

何度も何度も言いますが、ストレスアウトを推奨しているわけではありません。

いつかストレスアウトが無いまま成長させられる会社になったらいいなと思いつつ、

今はしっかりと向き合っていけたらいいなと思っています。

代表が書いた電子書籍

「正社員が1年で働く時間は

たった22%ってご存じですか」

代表ブログでアクセスの多い記事をピックアップしております。

幸せに働くとは何か? その答えがここにある。

奥野 勝也 (著), シナジーデザイン株式会社 (著) 形式: Kindle版

Amazonで0円で販売中

Kindle Unlimited会員なら0円

書籍の詳細はこちら