もし、

子供の頃から憧れているサービスがあって、

例えばiPhoneが大好きで、Appleに入った人

や

Netflixを見るのが大好きで、Netflix入った人

おしゃれをするのが大好きで、

服屋さんになった人

そういう人は、

自分の中で仕事の理念が長い時間をかけて

調整されてきます。

そうすると、仕事をし出しても、

自分は何のために仕事をするのか?

みたいなものがしっかりと固定されていて、

それに向かっていろんな物事を処理しながら、

より自分が理想にしていた姿に近づくように、

成長していけるのかと思います。

理想論ですが、笑

でも就職に失敗した人は、

したい仕事があるから働くのではなく消去法で、

まだマシな方

や

楽な方で

働く会社を選んでしまいがちです。

そういった人の理念は、

「社会人になる。」

「嫌だけど、仕事をやる。」

になるわけです。

そうなると、

なりたい仕事についた人と比べて、

仕事の入り方が違うので、いろんなところで

判断が変わってきます。

なりたい仕事につけた人は、

どうすれば自分の理想とする仕事ができるのか?

や

自分の好きなサービスをもっと良くしていけるのか?

と考えるのですが、

楽な仕事を選んだ人は当然、

自分が楽かどうかで考えます。

そうすると難しい仕事、

複雑で不明確で不確定な仕事ができるわけもなく、

そういう仕事をつけられると、

なんでそんな難しい仕事をさせるんだ!

と会社を恨むようになります。

もし面接試験で

仕事が楽そうだったので、

御社を志望しました。

と言って採用されたのなら、

まだ納得できますが、

そうではなく、

御社に貢献したい。

と言って入っているのなら、

会社を騙したことになります。

会社を騙している側にもかかわらず、

会社が成長を期待して、

少し難しい仕事を渡すと、

会社を恨むわけです。

会社からすると、

理不尽この上ない話ですね。

そういった人が一定数存在すると思います。

でもその人たちの気持ちもわかります。

学生でやりたい仕事なんか見つかる方が少ないですし、

理想の仕事に就く人ばかりだと

社会は回っていきません。

なので、消去法で選ぶことや

楽な仕事を選ぶ事も当然だと思う、というか、

その時点ではそれが最適な選択だったのでしょう。

でも自分が思うには、

楽なだけで選んだ仕事で、

22歳から65歳までの時間を潰すのは、

すごくもったいないなと思います。

途中でも

しばらく経ってからでもどのタイミングでもいいですが、

自分のやっているサービスに誇りを持てるのか?

と考えて

誇りを持てるのであれば、

そのサービスを良くすることを一番の理念

一番上の概念で考えて

いろんな行動や

考えを構築していくこと、

そういう姿に変えていくのが一番健全なのかなと思います。

幸いシナジーデザインでやっている

デキテルというサービスは、

メンバーはサービスの理念や

作る姿勢に共感してくれています。

ただ、新卒で入社したメンバーがほぼいない状態なので、

みんな社会人として失敗した状態で入社してきます。

会社に対しての警戒心や、

社会に対しての不安がある状態で仕事をスタートするので、

どうしてもサービスを良くしようという純粋な気持ちではなく、

自分にはできるのか?

みたいな不安なところからスタートすることが多くなっています。

楽をしたいと思っているメンバーは極力採用しないようにしているのですが、

やはりこのサービスが素晴らしくて、

そのために自分は頑張る、

みたいなものになりにくい構造なのかなと思います。

入社時の教育でももっとサービスの素晴らしさや、

理念や、

歴史や、

経営者の思いや、

先輩の開発者の思いや、

どういった気持ちでどういったタイミングでどういった機能を作ったのか?

みたいなものをもっともっと共有していく必要があるなと思いました。

これは新入社員だけではなく、

10年目を迎える「ベテラン社員」にもしっかりと伝えていく内容なのかなと思いました。

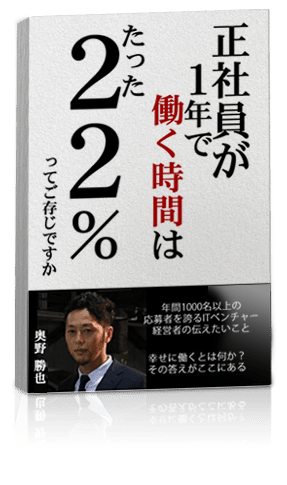

代表が書いた電子書籍

「正社員が1年で働く時間は

たった22%ってご存じですか」

代表ブログでアクセスの多い記事をピックアップしております。

幸せに働くとは何か? その答えがここにある。

奥野 勝也 (著), シナジーデザイン株式会社 (著) 形式: Kindle版

Amazonで0円で販売中

Kindle Unlimited会員なら0円

書籍の詳細はこちら